「RYZEN 7000シリーズ CPU」

AMDは次世代デスクトップCPU「Ryzen 7000シリーズ」を日本国内 9月30日に販売。

intelの13世代CPU「Raptor Lake-S」の発表もされ、CPU対決がさらに激化してきている。

両社ともに非常に気なるCPUが展開されているが、今回はAMDの新型CPU「Ryzen 7000シリーズ」について情報をまとめた。

さっそく見ていこう。

各CPUスペック

スペック

| 型番 | Ryzen 9 7950X | Ryzen 9 7900X | Ryzen 7 7700X | Ryzen 5 7600X |

|---|---|---|---|---|

| CPUアーキテクチャ | ZEN4 | ZEN4 | ZEN4 | ZEN4 |

| 製造プロセス | TSMC 5nm FinFET | TSMC 5nm FinFET | TSMC 5nm FinFET | TSMC 5nm FinFET |

| CPUコア数 | 16 | 12 | 8 | 6 |

| CPUスレッド数 | 32 | 24 | 16 | 12 |

| L2キャッシュ | 16MB | 12MB | 8MB | 6MB |

| L3キャッシュ | 64MB | 64MB | 32MB | 32MB |

| ベースクロック | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz |

| ブーストクロック | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.4GHz | 5.4GHz |

| 内蔵グラフィック | Radeon Graphics | Radeon Graphics | Radeon Graphics | Radeon Graphics |

| 対応RAM | DDR5-5200(2ch) | DDR5-5200(2ch) | DDR5-5200(2ch) | DDR5-5200(2ch) |

| PCI Express | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |

| TDP | 170W | 170W | 105W | 105W |

| 対応ソケット | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 |

| 価格 | 117,800円 | 92,500円 | 66,800円 | 49,900円 |

「Ryzen 7000シリーズ」の注目ポイント

TSMC 5nmプロセスルールで設計

Ryzen 7000シリーズCPUは、いずれもTSMC 5nmプロセスルールで設計がされている。

前作のRyzen 5000シリーズでは7nm(ナノメータ)プロセスが採用されて設計されていたため、Ryzen 7000シリーズCPUは製造プロセスが微細化。

7nmプロセスが2世代にわたって採用されていたため、今回の5nmプロセスで大きな性能アップだ。

プロセスルールの微細化により電力効率が上昇したことに加え、TDPも上昇したことでベースクロックが4.5GHz / ブーストクロックに関しては5.7GHzっと大幅に動作クロックが上昇している。

電力の枷が外れたとはいえ、この上昇量にはびっくりしてしまう。

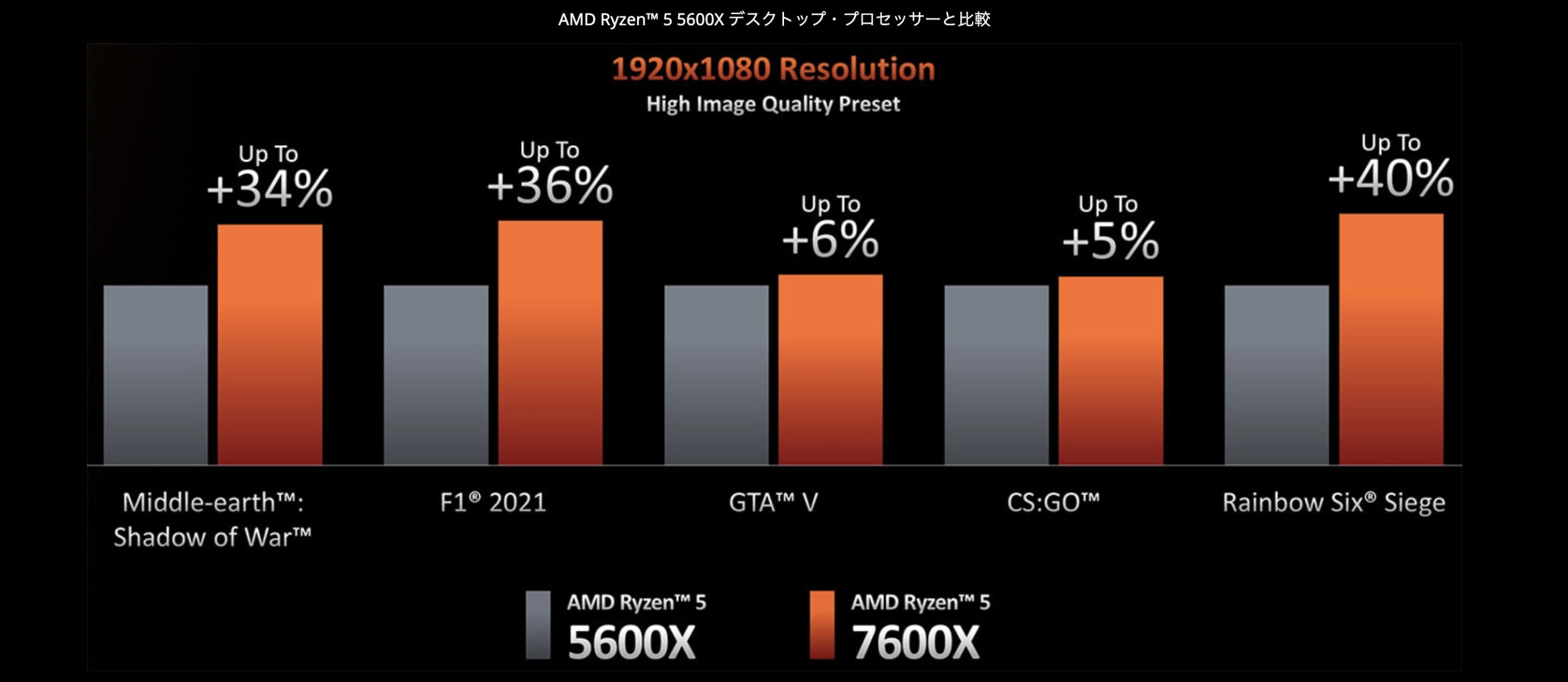

みなさんもお気づきだと思うがシングル性能の性能アップは非常に様々なところで恩恵を受ける。

そう、ゲームの処理性能だ。

ゲームは全てのコアを使用することがなく、シングルでの処理速度がかなり求められる。

トータルのシングルスレッドパフォーマンスがZen3から+29%されているため、様々なゲームでZen4の恩恵を受けることができるはずだ。

もちろんゲームだけではない。

CADなどのクリエイターソフトに関しても、シングルスレッドパフォーマンスが力を発揮する。

特にCADやBIMソフトはシングルスレッドの処理速度に大きくパフォーマンスが依存しているため、かなりのパフォーマンスアップが期待できる。

CPUコア数/スレッド数に変化無し IODが大きく強化

CPUコア数/スレッド数に変化はなく、CPU構造である「チップレットアーキテクチャ」が引き続き採用。

「1モジュール=8コア」のCCDと、IO機能を集約したIODを備えている。

IODはZen3の12nmプロセスから、6nmに大きく微細化。

電力効率化はここにも大きな恩恵を与える。

またUSB3.2 Gen 2×2ポートを最大14機搭載可能で、Wi-Fi6/6EとBluetooth5.2搭載可能、さらには次世代規格のPCIe5.0をサポートし、最大24レーンが実装と細かいながらも強力な機能が追加されている。

DDR5:デフォルト仕様

Ryzen CPUとして初めてのDDR5メモリをサポートする。

定格で5600ものメモリに対応している。

ただし、現状では5600も出せるRAMはOCメモリぐらいしかないため、発売してしばらく4800などのメモリを使うことになる。

ソケットがAM4からAM5に変更

長らく活用されてきたAM4ソケットだが、Ryzen 7000シリーズからは新ソケット「AM5」が採用。

気になる既存のCPUクーラーだが、一定の互換性が保たれていることがわかっている。

ソケットに標準搭載された樹脂マウンターの固定方法や、バックプレートのネジ穴位置はAM4のものから変更されていないとのこと。

使用できないものとして、取り付けに独自のバックプレートを用いるタイプのCPUクーラーに関しては使用することができない。

これはAM5の標準バックプレートがLGAソケットのCPU固定具のバックプレートを兼ねているためだ。

AM4のようにバックプレートの取り外しができないため、先述した通り、取り付けに独自のバックプレートを用いるタイプのCPUクーラーに関しては使用することができない。

内蔵GPU搭載

RDNA2ベースのGPUコアがIODに統合されたことにより、映像出力可能なインターフェースを持つマザーボードからグラフィックカード無しで映像出力が可能となった。

Ryzen7000シリーズの大きな特徴と言えるだろう。

自作PCユーザーにとっては非常に嬉しい情報で、わざわざ起動確認の際にグラボを刺さなくてもいいのは心理衛生上とても素晴らしい。

「Ryzen 7000シリーズ」の残念ポイント

やはり値段は大きく値上がり

覚悟をしていた方も多いと思うが、各CPUは大きく値上がりという形となっている。

Zen3最上位の「Ryzen 9 5950X」が106,000円〜からだったが

Zen4最上位の「Ryzen 9 7950X」は117,800円っとなり、約1万円の値上がり。

「Ryzen 9 3950X」の時もそうだったが、年々順当に1万円づつ値上がりが行われている。

さらに昨今の円安により、さらにもう1万円ほど値上がりして、120,000円を超える恐れもある。

TDPが約70%も増加

TDPに関してだが、各それぞれのCPUは大幅に増加。

Zen3最上位の「Ryzen 9 5950X」は105wだったのに対して、Zen4最上位の「Ryzen 9 7950X」は170wまで上昇。

明らかにintelの次世代CPUである「Raptor Lake-S」を意識している動きだ。

パフォーマンスは非常に高いが、消費電力も高い。

このことからZen4がコストパフォーマンス的に良いかっと言われると素直に首を縦に振れないところだ。

消費電力が気になる場合はPPTの値を低く設定しよう。

結論

5nmの製造プロセス採用により様々な点で、大きな強化を受けたRyzen 7000シリーズ。

新ソケットAM5やDDR5メモリの影響を含めて再購入するものが多くなるが、非常に楽しみなCPUだ。

しかしながらTDPがZen3から70%ほど増加していることから、求められるコストパフォーマンスが気になってくるところだ。

CPU自体の値上がりも追い討ちをかけているため、Zen3を持っているユーザーは、無理して買い換える必要はないだろう。